京 津 冀 晋 蒙 辽 吉 黑 沪 苏 浙 皖 闽 赣 鲁 豫 鄂 湘 粤 桂 琼 渝 川 黔 滇 藏 陕 甘 青 宁 新

-

首届“中国工业智能·杭州论坛”启幕

-

“进京拜年”联动五大庙会

-

第九届中关村国际前沿科技大赛新材料领域复赛举办

-

探索首都乡村振兴新路径 “京韵乡村”共创计划启动

-

当城堡邂逅赛博光影 2026北京密云灯会璀璨启幕

-

暖心又便民 朝阳双井“匠心”市集启幕

-

2026年洛江时尚生活消费月暨年货狂欢荟启幕

-

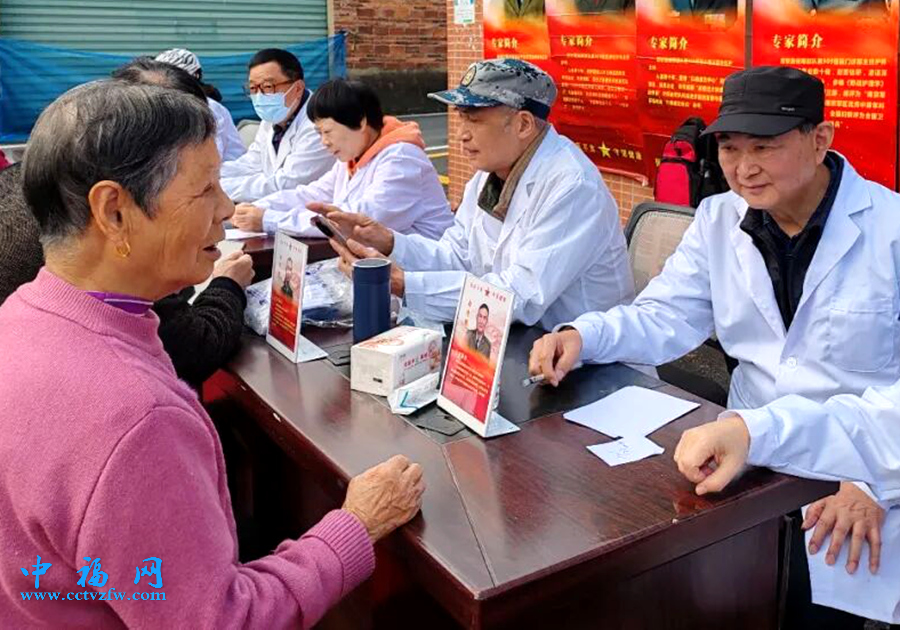

笔墨传情、健康同行 漳州军休志愿服务队走进芗城区金沙村

金秋时节,走进福建省泉州市德化县的乡村,处处可见丰收景象:梨园果满枝头,油茶香飘四野,黑鸡茁壮成长,农民笑容洋溢……

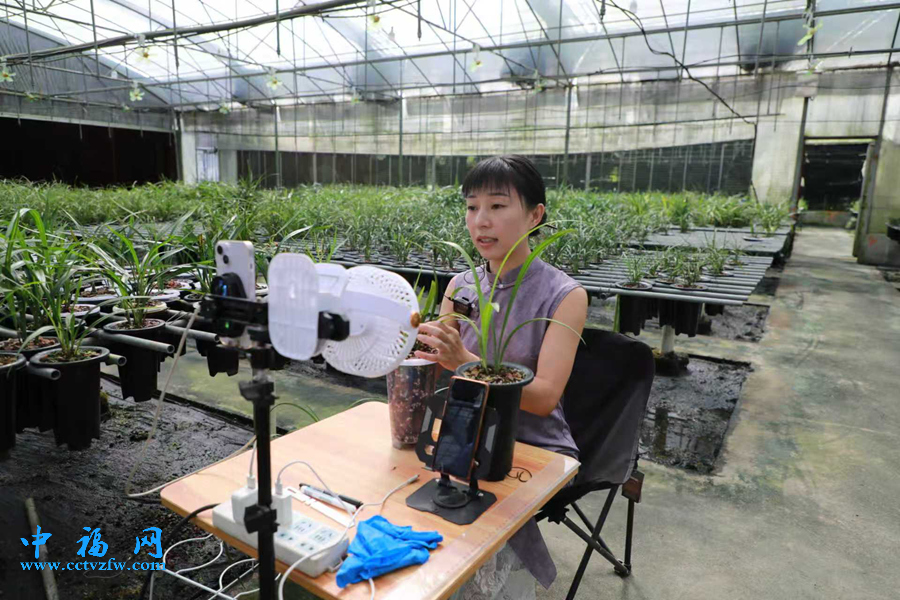

近年来,德化县积极探索党支部领办合作社发展模式,通过村党组织牵头整合资产、资源、资金,带领群众成立专业合作社,以支部引领、规模运营、利益联结,有效破解了“集体穷、群众散、产业弱”等难题,凝聚起乡村振兴的强大合力。目前,德化县村党组织领办合作社125家,173名村“两委”、238名党员致富能手进入合作社理事会、监事会任职,带动入社农民人均增收2.5万元,实现“引导农民种、督促农民管、帮助农民卖、促进农民富”的效果。

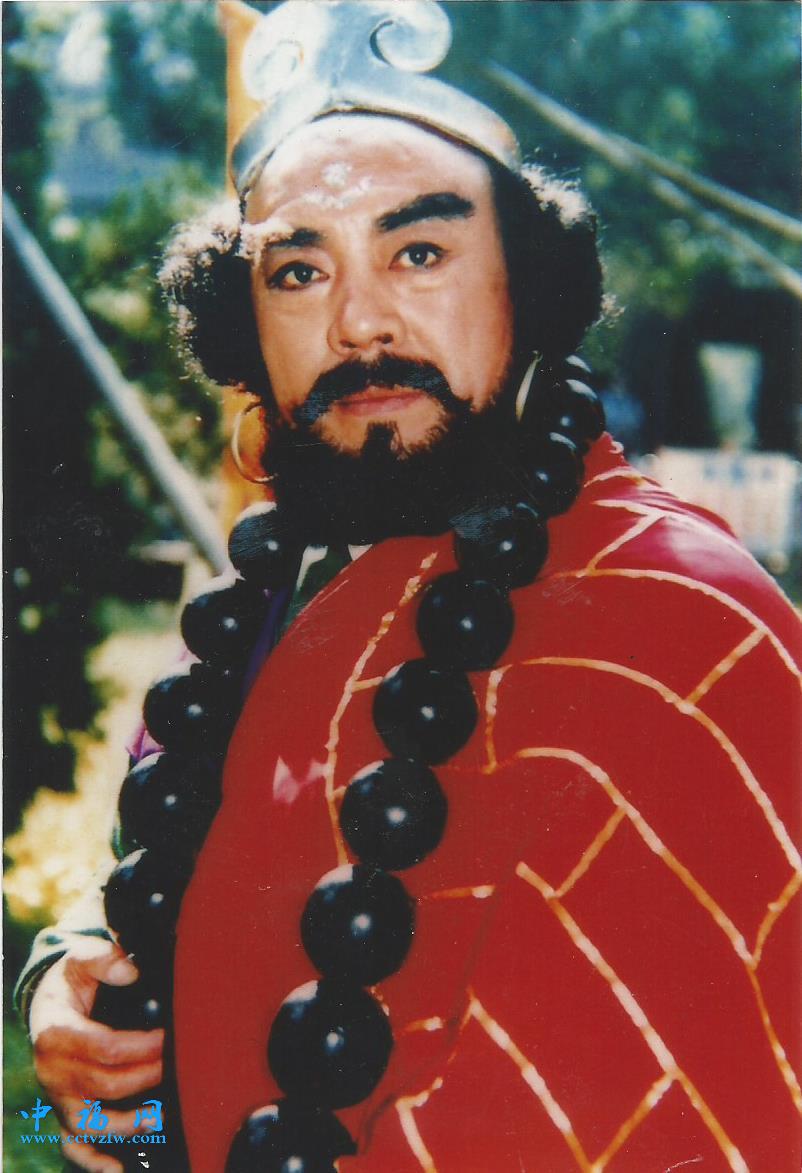

葡萄丰收,果农脸上洋溢着笑容

支部引领,产业有了新活力

“村党支部带头,合作社发展越来越好。原来我们只会种草药,现在搞起了民宿、房车营地,吃上了‘旅游饭’!”雷峰镇李溪村村民李大爷高兴地说。该村党支部以集体土地资源入股,吸引7位乡村能人回乡创业,成立李魁林下种养殖专业合作社,依托“千亩竹海”资源,发展林下种植、生态养殖和乡村旅游,探索“林药+林禽+林旅”融合发展的新路径。在德化,这样由党组织牵头创办的合作社已不是个例。

在水口镇湖坂村,村党委书记黄祖博介绍:“我们村领办的湖心岛专业种养合作社拥有300亩林下种植基地和80亩水果种植园,还结合我们自产的农产品打造了民宿、农家乐等游乐设施,年均销售额有50多万元。”在湖坂村党委引领下,合作社精准布局“种养+加工+文旅”一体化产业链,成功打造集“吃、住、行、游、购、娱”六要素于一体的国家级林业专业合作社示范社,2024年合作社成功创建“三星级”森林人家。

德化县充分发挥村党组织引领作用,积极整合村内闲置资产、技术人才、市场渠道和金融支持等各类资源,为合作社提供从生产到销售的全链条服务,逐步培育出特色农业型、文旅融合型、股份合作型等多种合作社发展形态。在村党组织的带动下,目前全县已成功创建国家级示范合作社18家、省级农民专业合作社示范社72家,有力推动了农村产业多元发展和集体经济持续壮大。

规模运营,品牌走向大市场

“我们合作社实行‘连片开发、统一农资、统一技术、统一收购’,农民按标准种植,合作社集中加工销售,不仅品质有保障,规模也上来了,价格更有竞争力。”龙浔镇英山村珍贵淮山农民合作社负责人林福龙介绍道。“以前我们自己卖产品,价格低还没保障。现在合作社统一收购、统一品牌销售,单价从原来的2.8元每斤提高到现在的8元每斤,社员人均纯收入达到3万多元,日子越过越红火!”合作社社员陈大姐高兴地说。

龙浔镇英山村珍贵淮山农民合作社通过产业链条辐射带动全县各乡镇农民种植淮山3万多亩,提高了农民进入市场的组织化程度,形成了区域化的特色产业布局,每年产值上亿元,带动863户农户增收,实现了良好的经济效益和社会效益。

德化县推行“统一生产标准、统一质量保障、统一品牌标识、统一包装设计、统一市场营销”的“五统一”管理模式,围绕茶油、淮山等特色农业产业持续深入推进“一村一品”,通过跨村联建、村企联建等形式带动合作社协作发展,串点成线、聚片成面,形成规模效应,打造出具有竞争力的区域品牌。截至目前,德化县共有8个农产品列入国家农产品地理标志登记保护,1个农产品获得地理标志证明商标,12个农产品入选全国名特优新农产品名录。

利益联结,农民增收有保障

养蜂成为促进当地农民增收致富的副业之一

在汤头镇吉山村的紫秋刺生态农业专业合作社,村党支部书记赖发露说:“我们鼓励村民以土地入股合作社,并优先为他们提供工作岗位。社员不仅可获得工资和3万元的年保底收益,还能在合作社盈利后按股金比例参与分红,大家的积极性显著提高。”此外,该合作社还通过订单农业方式,定向收购村民农产品,以“订单收入+二次分红”机制进一步拓宽农户增收渠道。

国宝乡格头村党委领办的优寨生态农业专业合作社,通过“村集体+合作社+脱贫户”的模式,不仅免费向脱贫户发放蜂箱和生产物资,还以订单形式保价收购蜂蜜、蜂王浆等产品,帮助每户脱贫户年均增收1.5万元。同时,村集体以资金、场地等资产入股合作社,每年享受经营分红,并通过整合包装、推广销售等环节获得增值收益,实现村集体经济年均增收近8万元,真正做到了集体壮大与农民增收互促共赢。

德化县通过“一社一策”建立起“保底收益+按股分红+绩效奖励+务工收入”的多元分配模式,村集体通过资产入股获得分红收益,农户通过产品销售、劳务输出、股份分红等多渠道增收,构建起“利益共享、风险共担”的紧密联结机制,形成抱团发展良好格局。(文/图 郑思凡 彭钦贵)

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2025-11-23

-

2025-11-23

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-15

-

2025-11-15

-

2025-11-15

-

2025-11-15

-

2025-11-15

-

2025-11-15

-

2025-11-13

-

2025-11-13

-

2025-11-13

-

2025-11-13

-

2025-11-07

-

2025-11-01

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

-

2026-02-08

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 供稿服务 | 免责声明 | 招聘信息 | 意见反馈

京ICP备15056451号-2 互联网新闻信息服务许可 增值电信业务经营许可证[B2-2009033*]

信息网络传播视听节目许可证:010940*号 广播电视节目制作许可证号(京)字第 06797号

网络文化经营许可证 京网文[2017]10290-117*号 互联网药品信息服务资格证书 (京)-经营性-2018-020*

违法和不良信息举报电话:010-67475988 传真:010-67475988 邮箱:cctvzfw@163.com

Copyright© 中福网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究